A.Vogel Suche

Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.

Arteriosklerose

Symptome, Diagnose und Behandlung

Autorin: Dr. Silke Kerscher-Hack

- Erscheinungsbild / Krankheitsbild

- Symptome / Beschwerden

- Ursachen

- Medizinische Behandlung

- Naturheilkundliche Behandlung / Tipps und Hausmittel zur Selbsthilfe

- Komplikationen

- Wann zum Arzt?

- Risikofaktoren

- Vorbeugen

- Speziell bei Kindern

- Spezielles in der Schwangerschaft

- Schon gewusst? Die Aorta ist jetzt ein eigenständiges Organ

- Kann eine Arterienverkalkung rückgängig gemacht werden?

- Quellen

Unter dem Begriff „Arteriosklerose" werden verschiedene Gefässerkrankungen zusammengefasst, die mit einer Verdickung und Verhärtung sowie einem daraus resultierenden Elastizitätsverlust der Arterienwand einhergehen.

Die Arteriosklerose umfasst:

- die in Wohlstandsgesellschaften häufigste sowie wichtigste krankhafte Veränderung der Arterien, die Atherosklerose, bei der sich die innerste Schicht (Tunica intima) der grossen Arterien verhärtet und verdickt. Dadurch verkleinert sich der Durchmesser des betroffenen Blutgefässes und die Arterienwand verliert an Elastizität. Die Folge sind Durchblutungsstörungen, insbesondere des Herzens, des Gehirns und der unteren Extremitäten. Die Folgeerkrankung schränken die Lebensqualität ein und stellen die häufigste Todesursache in Industrieländern dar.

- die Arteriolosklerose, bei der kleine Arterien und feinste Blutgefässe (Arteriolen) betroffen sind. In der inneren, das Blutgefäss auskleidenden Schicht (Tunica intima) lagert sich eine glasige (hyaline) Substanz ab (Hyalinisierung), wodurch sich der Hohlraum des Gefässes (Gefässlumen) verkleinert und es zu Durchblutungsstörungen und Sauerstoffmangel (Hypoxie) im betroffenen Gebiet kommt.

- die primäre Mediaverkalkung vom Typ Mönckeberg (Mönckeberg-Sklerose), welche insbesondere bei Patienten mit Diabetes mellitus oder Niereninsuffizienz auftritt. Dabei werden Kalziumsalze (Verkalkung) in die Muskelschicht (Tunica media) mittelgrosser Arterien, vor allem die der Extremitäten, eingelagert, wodurch diese ihre Elastizität verlieren. Im Unterschied zur Atherosklerose verkleinert sich das Gefässlumen nicht.

Zur Information: Im Sprachgebrauch werden die Begriffe Arteriosklerose und Atherosklerose häufig synonym verwendet. Genau genommen gehört jedoch die Atherosklerose zu den arteriosklerotischen Erkrankungen. Da die Atherosklerose die wichtigste Form der Arteriosklerose ist und sie in der Bevölkerung als Arteriosklerose bekannt ist, wird dieser Begriff auch im folgenden Beitrag verwendet.

Eine Arteriosklerose entwickelt sich langsam und verursacht lange keine Beschwerden. Symptome zeigen sich oft erst nach Jahren bis Jahrzehnten, wenn die Veränderungen im Blutgefäss die Durchblutung derart einschränken, dass in dem von ihnen versorgten Gebiet die Sauerstoffversorgung absinkt. Die Folge sind Funktionsstörungen der betroffenen Organe – am häufigsten sind die Bauchaorta und Becken-Bein-Arterien (42 %), die Herzkranzgefässe (32 %), die Hirngefässe (17 %) sowie die Schlagadern im Bauchraum (3 %) betroffen.

- Durchblutungsstörungen in Becken, Ober- beziehungsweise Unterschenkel oder Wade verursachen die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK). Bereits nach einer kurzen Gehstrecke treten bei dieser Erkrankung Schmerzen auf. Da die Betroffenen häufig Schaufensterauslagen nutzen, um eine notwendige Pause einzulegen, spricht man auch von der „Schaufensterkrankheit" oder von „Claudicatio intermittens" (unterbrochenes Hinken).

- Die für die Arteriosklerose typischen Verengungen, die Gefässverkalkung und der Elastizitätsverlust sind oft die Ursache für Aneurysmen. Dies sind Aussackungen (Ausweitungen), die insbesondere in der Bauchaorta (Aorta abdominalis), aber auch in den Gehirnarterien oder im Bereich der Beinarterien auftreten. Aneurysmen verursachen meist keine Beschwerden; sie werden oftmals zufällig bei einer Routineuntersuchung entdeckt. Erst wenn sie so weit fortgeschritten sind, dass Gefässabgänge betroffen sind, können – abhängig von ihrer Lokalisation – beispielsweise Rücken- oder Bauchschmerzen (Aneurysma im Bauchraum), plötzlich starke Kopfschmerzen, Übelkeit (Aneurysma der Gehirnarterien) oder Schluckbeschwerden, Husten und Heiserkeit (Aneurysma im Brustraum) auftreten. Platzt ein Aneurysma (Aneurysmaruptur), setzen lebensbedrohliche innere Blutungen ein, die von starken Schmerzen und Schock begleitet werden. In diesem Fall ist sofort der Rettungsdienst zu verständigen.

- Arteriosklerotische Veränderungen in den Herzkranzgefässen (Koronararterien) sind Ursache der koronaren Herzkrankheit. Typische Symptome sind ein Engegefühl im Brustkorb und linksseitige Brustschmerzen (Angina pectoris). Verschliesst ein Blutgerinnsel eine Koronararterie, hat dies einen Herzinfarkt zur Folge.

- Wird das Gehirn aufgrund der Arterienverkalkung schlechter durchblutet, drohen Schlaganfall oder vaskuläre Demenz, die zweithäufigste Demenz-Form nach der Alzheimer-Krankheit.

- Durch eine chronische Verengung der Darmarterien (Mesenterialarterien) wird der Darm nur noch unzureichend mit Blut versorgt. Die Folge sind Bauchschmerzen nach dem Essen. Der Verschluss der Arterie (Mesenterialinfarkt) führt zum Untergang (Nekrose) des Darmgewebes und stellt einen Notfall dar.

- Ablagerungen, Verhärtungen und Einengungen in den Nierenarterien schränken die Funktionstüchtigkeit der Nieren ein und können zu einem nierenbedingter Bluthochdruck oder Nierenversagen führen.

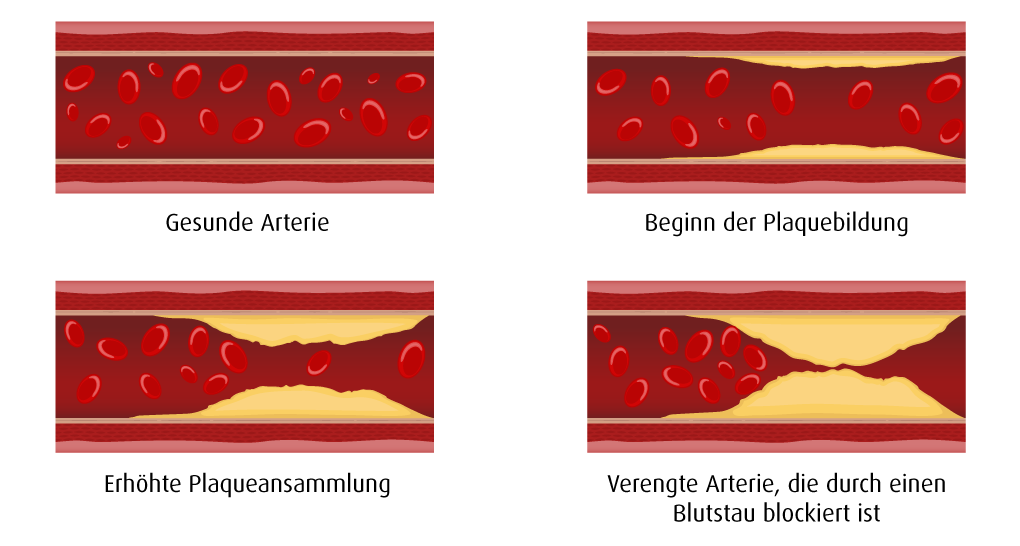

In der Frühphase der Arteriosklerose verursachen unter anderem chronischer Bluthochdruck, Übergewicht und Diabetes mellitus eine Fehlfunktion der Zellen, die das Blutgefäss auskleiden (Endothel). Flüssige Blutbestandteile können dadurch leichter passieren und sich in die innere Zellschicht (Tunica intima) der Arterien einlagern, wodurch diese zum Intimaödem aufquillt. Blutfette dringen in die Gefässwand ein und bilden fettige Ablagerungen („fatty streaks"). Es entsteht eine chronische Entzündung in der Gefässwand und weisse Blutkörperchen, Fresszellen (Makrophagen) sowie Blutplättchen lagern sich an oder dringen ein. Durch die Schädigung der inneren Zellschicht (Tunica intima) vermehren sich die Muskelzellen aus der mittleren Schicht (Tunica media) und wandern in die Tunica intima.

Über einen längeren Zeitraum entstehen so plattenförmige Gewebeveränderungen mit einem zentralen Fettkern (hauptsächlich Cholesterin und Cholesterinester) und einer aus Bindegewebe bestehenden (fibrösen) Kappe. Je grösser diese sogenannten arteriosklerotischen Plaques werden, umso mehr verkleinern sie den Gefässdurchmesser und behindern den Blutfluss. Wenn sie reissen (Plaqueruptur), bilden sich an den geplatzten Plaques Blutgerinnsel (Thrombus), die das Gefäss weiter einengen oder auch verstopfen können. Zudem besteht die Gefahr einer Embolie. Nahezu alle Plaques verkalken im fortgeschrittenen Stadium.

Behandlungsziel ist es, eine ausreichende Durchblutung wiederherzustellen oder zu erhalten.

Die Therapie sieht wie folgt aus:

- sekundärpräventive Massnahmen wie Gewichtsreduktion, Ernährungsumstellung, Rauchstopp

- Bewegungstherapie

- medikamentöse Therapie zur Behandlung der Risiken der Arteriosklerose oder ihrer Risikofaktoren. Eingesetzt werden Thrombozytenaggregationshemmer wie Acetylsalicylsäure (ASS) oder Clopidogrel. Diese verhindern, dass sich Blutgerinnsel im Gefässsystem bilden und beugen so Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder die periphere arterielle Verschlusskrankheit vor. Antihypertensiva, zu denen Diuretika, Betablocker, Kalziumkanalblocker, ACE-Hemmer und Sartane zählen, normalisieren erhöhten Blutdruck und Lipidsenker wie Statine senken zu hohe Blutfettwerte (Senkung des Cholesterinspiegels). Bei zu hohen Blutzuckerwerten kommen Antidiabetika, wie z.B. Insulin oder SGLT2-Hemmer, zum Einsatz. Medikamente, die Gefässablagerungen auflösen, gibt es bislang noch nicht.

- chirurgische Eingriffe zur Wiederherstellung der Durchblutung (lumeneröffnende Massnahme) wie etwa Bypassoperationen, bei denen die Engstelle mit einer körpereigenen Vene, einem Teflon- beziehungsweise Kunststoffschlauch überbrückt wird. Bei Desobliterationen (invasive Wiederöffnung) des Gefässes durch Thrombendarteriektomie wird die betroffene Arterie durch einen Schnitt geöffnet und anschliessend die Ablagerungen beziehungsweise die innere Schicht entfernt. Eine weitere Möglichkeit ist die Aufdehnung (Angioplastie), bei denen die Engstelle mithilfe eines aufpumbaren Ballons am Ende eines dünnen Schlauchs (Katheter) geweitet und anschliessend ein feines Gitterröhrchen (Stent) eingeführt wird. Alternativ können manche Ablagerungen auch mit einem Laser oder einem winzigen, rotierenden Bohrkopf beseitigt werden.

Welche Therapie angewendet wird, hängt vom Ausmass der Gefäßverengung und den drohenden Komplikationen ab.

Arteriosklerotische Erkrankungen lassen sich mit einer pflanzlich ausgerichteten Ernährungsweise positiv beeinflussen. Diese sollte reichlich Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüsse, Samen und Fisch enthalten.

- Früchte, Gemüse und Vollkorn enthalten neben löslichen Faserstoffen auch viele Antioxydanzien wie Vitamin A, C und E sowie Carotinoide, die Fettablagerungen in den Gefässen vorbeugen.

- Sekundäre Pflanzenstoffe aus Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Kartoffeln und fermentierten Lebensmitteln (z. B. Sauerkraut, Joghurt) beeinflussen den Blutfettspiegel günstig.

- Tierische Produkte wie fettreiches Fleisch, fettreicher Käse oder Milchprodukte sollten aufgrund ihres Gehalts an gesättigten Fettsäuren vermieden werden.

- Trans-Fettsäuren erhöhen die Blutfette (Triglyzeride, LDL-Cholesterin) und begünstigen dadurch arteriosklerotische Veränderungen. Sie sollten so wenig wie möglich aufgenommen werden. Sie kommen unter anderem in Fertiggerichten, Fast Food, Frittiertem oder industriell teilgehärteten Pflanzenfetten vor.

- Wichtig ist zudem eine balancierte Zufuhr ungesättigter Fettsäuren. Denn ein ungünstiges Verhältnis von einfach ungesättigten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren wirkt entzündungsfördernd. Die Aufnahme von Omega-6-Fettsäuren lässt sich z. B. durch Weglassen von Pflanzenölen (Sonnenblumen-, Mais-, Distelöl sowie daraus hergestellten Magarinesorten) reduzieren.

- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren dagegen wirken antientzündlich. Enthalten sind diese einerseits in pflanzlichen Ölen und Fetten, andererseits aber auch in fettreichen Fischsorten wie Hering, Lachs oder Makrele.

- Die Reduktion der Salzzufuhr wirkt sich positiv auf den Blutdruck aus.

- Ebenfalls gemieden werden sollten grössere Glukosemengen (z. B. in Maisstärke, Saccharose, Glukosesirup), da sie Arteriosklerose hervorrufen können und mit dem metabolischen Syndrom assoziiert sind.

Diese Empfehlungen lassen sich am besten mit der mediterranen Ernährung realisieren.

Bei Einhaltung der Richtlinien für eine gesunde Ernährung sind in der Regel keine Nahrungsergänzungsmittel notwendig. Wer dennoch seine Arterien unterstützen möchte, kann u.a. zur orthomolekularen Medizin greifen. Diese enthält hohe Dosierungen von Vitaminen und Mineralstoffen, wie z.B. Vitamin C und Vitamin E. Beides soll Blutfette regulieren und die Bildung von Blutgerinnseln hemmen. Eine weitere Möglichkeit sind Weissdorn-Extrakte. Die darin enthaltenen Procyanidine schützen vor freien Radikalen und senken so das Arteriosklerose-Risiko.

Zudem existieren folgende Behandlungsmöglichkeiten aus der Naturheilkunde, die unterstützend angewandt werden können:

- homöopathische Wirkstoffe wie Arnica montana, Aurum metallicum, Barium carbonicum oder Plumbum metallicum

- phytotherapeutische Arzneistoffe wie Bärlauch (Allium ursinum), Haferfrüchte (Avena sativa), Johannisbrotbaumsamen (Ceratonia siliqua), Knoblauch (Allium sativum), Buchweizenkraut (Fagopyrum esculentum Moench), Mistelfrüchte (Viscum album) sowie Zwiebeln (Allium cepa)

- Heilfasten unterstützt die Therapie der Arteriosklerose. Damit die positiven Effekte anhalten, müssen nach dem Fasten sowohl Ernährungs- als auch Lebensweise umgestellt werden. Helfen können hier entsprechende Therapieangebote und Schulungen zur Ernährung, Bewegung und Psyche. Vor dem Heilfasten sollte ein Arzt um Rat gefragt werden.

Eine Arteriosklerose betrifft immer den ganzen Körper (generalisierte Gefässerkrankung). Sie tritt jedoch bevorzugt an Stellen auf, an denen die Blutströmung durch Wirbelbildung gestört ist, wie zum Beispiel an den Herzkranzgefässen (Koronararterien) oder der Bauchaorta (Aorta abdominalis). Je nach Lokalisation der Gefässverengung können sich über die Jahre entwickeln:

- koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt

- Schlaganfall, vaskuläre Demenz

- periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)

- akute arterielle Verschlüsse vor allem von Bauch-, Leisten- und Beinarterien

- Durchblutungsstörungen der Eingeweidearterien, Verschluss einer grossen, die Bauchorgane versorgenden Arterie (Mesenterialinfarkt)

- nierenbedingter Bluthochdruck, Nierenfunktionsstörung

- Aussackungen der Arterien (arteriosklerotische Aneurysmen) z. B. der Bauchschlagader (Bauchaortenaneurysma).

Die Arteriosklerose ist eine schleichende Erkrankung. Symptome treten häufig erst nach Jahren bis Jahrzehnten auf. Menschen, in deren Familien gehäuft Erkrankungen der peripheren Blutgefäße oder Todesfälle infolge von Herzinfarkt beziehungsweise Schlaganfall vorkommen, sollten sich daher ab dem 50. Lebensjahr vorsorglich von einem Arzt auf arteriosklerotische Veränderungen untersuchen lassen. Ansonsten wird eine ärztliche Untersuchung spätestens dann notwendig, wenn bereits erste Krankheitssymptome aufgetreten sind.

Viele verschiedene Faktoren begünstigen die Entstehung einer Arteriosklerose. Zu den Unbeeinflussbaren zählen das männliche Geschlecht, eine familiäre Belastung (genetische Disposition) sowie ein höheres Lebensalter.

Zu den Risikofaktoren, die jeder Einzelne beeinflussen kann, gehören beispielsweise

- das Rauchen (Nikotinabusus). Es verändert unter anderem den Blutfluss (Hämodynamik) sowie die Funktion der Fresszellen (Makrophagen).

- ein dauerhaft erhöhter Blutdruck (Hypertonie) schädigt die Zellen, die das Gefäss auskleiden (Endothelschäden)

- Diabetes mellitus verursacht ebenso Endothelschäden

- Übergewicht

- Bewegungsmangel

- Fettstoffwechselstörungen.

Ein besonders hohes Risiko haben übergewichtige Menschen mit Diabetes mellitus, die an einem Bluthochdruck und/oder einer Fettstoffwechselstörung leiden. Dieses Krankheitsbild wird als „metabolisches Syndrom" bezeichnet.

Vorbeugen lassen sich arteriosklerotische Veränderungen durch frühzeitiges Ausschalten bzw. Reduktion der beeinflussbaren Risikofaktoren, also durch Cholesterinsenkung, Blutzuckernormalisierung, Blutdrucksenkung und Nikotinkarenz.

Eine Arteriosklerose macht sich zwar erst im Erwachsenenalter – etwa in Form einer koronaren Herzkrankheit – bemerkbar, sie entsteht jedoch deutlich früher. Aus Autopsie-Studien ist bekannt, dass Fettstreifen („fatty streaks") bereits bei Jugendlichen auftreten können. Ihr Ausmass hängt dabei mit der Anzahl der Risikofaktoren und dem Grad des Übergewichts zusammen. Eine finnisch-britische Studie aus dem Jahr 2021 konnte zudem belegen, dass sportliche Aktivitäten das Risiko für arteriosklerotische Veränderungen bereits im Kindesalter reduzieren, da die Flexibilität der Gefässe verbessert.

Das Risiko, eine Arteriosklerose zu entwickeln, erhöht sich auch mit dem Auftreten folgender Schwangerschaftskomplikationen:

- Präeklampsie. Diese tritt in der Regel erst ab der 20. Schwangerschaftswoche auf und ist durch hohen Blutdruck sowie die vermehrte Ausscheidung von Eiweissen im Urin (Proteinurie) gekennzeichnet. Einer der Gründe, weswegen Schwangere mit Präeklampsie später häufiger an Arteriosklerose leiden, ist, dass beide Erkrankungen einige Risikofaktoren wie Diabetes mellitus, Übergewicht (Adipositas) und Bluthochdruck (Arterielle Hypertonie) gemeinsam haben.

- Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) haben in der Lebensmitte ein signifikant erhöhtes Risiko für Kalkablagerungen in den Koronararterien, auch wenn sich die Blutzuckerwerte nach der Schwangerschaft wieder normalisiert haben.

Die Aorta ist die grösste Schlagader unseres Körpers. Sie ist wie ein Krummstab geformt, bis zu 3,5 Zentimeter dick und 30 bis 40 Zentimeter lang. Das eine Ende entspringt der linken Herzkammer, von wo aus pro Minute fast 5 Liter frisches, sauerstoffreiches Blut durch die Aorta gepumpt und in die weiteren Schlagadern des Körpers weitertransportiert werden. Doch die Aorta ist weit mehr als das: Sie enthält auch Sensoren, Hormondrüsen und Muskeln. Die Sensoren können beispielsweise zur Regulation des Blutdrucks beitragen; und die Muskelzellen sorgen für eine Dämpfung der Druckimpulse des ausgepumpten Blutes. Aus diesem Grund haben europäische und amerikanische Fachgesellschaften die Aorta zu einem eigenen Organ ernannt. Damit steht sie auf einer Stufe mit Herz, Lunge oder Gehirn.

In einem frühen Stadium ist eine Heilung noch möglich. Sind bereits Plaques vorhanden, wird es dagegen schwieriger, diese wieder loszuwerden. In diesem Fall sollte das Ziel sein, das Wachstum der arteriosklerotischen Veränderungen aufzuhalten und zu verhindern, dass diese instabil werden und aufreißen.

Internet:

https://flexikon.doccheck.com/de/Arteriosklerose (Abruf: 28.06.2021)

https://www.gelbe-liste.de/krankheiten/arteriosklerose (Abruf: 28.06.2021)

https://www.internisten-im-netz.de/krankheiten/arteriosklerose/was-ist-arteriosklerose.html (Abruf: 28.06.2021)

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2016/daz-20-2016/aus-heiterem-himmel (Abruf: 28.06.2021)

https://www.ugb.de/exklusiv/ernaehrung-therapie/arteriosklerose/?arteriosklerose-atherosklerose (Abruf: 28.06.2021)

https://ptaforum.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-092011/das-herz-staerken/ (Abruf: 28.06.2021)

https://www.kinderaerzte-im-netz.de/news-archiv/meldung/article/gefaessverhaertung-bzw-arteriosklerose-vorbeugung-beginnt-bereits-in-der-kindheit/ (Abruf: 28.06.2021)

https://www.aerzteblatt.de/archiv/172002/Arteriosklerose-Adipoese-Kinder-weisen-Gefaessveraenderungen-auf (Abruf: 28.06.2021)

https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mothers-with-history-of-pre-eclampsia-may-encounter-cardiovascular-challenges-later-in-life/ (Abruf: 28.06.2021)

https://www.springermedizin.de/gestationsdiabetes/gestationsdiabetes/schwangerschaftsdiabetes-hat-mehr-spaetfolgen-als-erwartet/19173778 (Abruf: 28.06.2021)

https://www.springerpflege.de/schwangerschaft/gestationsdiabetes/19215998 (Abruf: 28.06.2021)

https://link.springer.com/article/10.1007/s15013-021-4090-5 (Abruf: 28.06.2021)

https://www.diabetiker-nds.de/news/meldung/news/gestationsdiabetes-erhoeht-risiko-fuer-arterienverkalkung (Abruf: 28.06.2021)

https://www.globuli.de/einzelmittel/globuli-von-a-bis-a/aurum-metallicum/ (Abruf: 28.06.2021)

https://www.aerztezeitung.de/Medizin/KHK-Praevention-nach-Praeeklampsie-359850.html (Abruf: 28.06.2021)

https://www.ugb.de/richtig-fasten/heilfasten-zur-vorbeugung-therapie/?heilfasten-stoffwechselstoerungen (Abruf: 28.06.2021)

Bücher:

Pschyrembel, De Gryter, 268. Auflage (2020)

Sommer: Homöopathie, GU, 4. Auflage (2008)

Prinz: Basiswissen Innere Medizin, Springer, 1. Auflage (2012)

Pflege heute, Urban & Fischer, 6. Auflage (2014)

Altenpflege heute, Urban & Fischer, 3. Auflage (2017)

Mayatepek: Pädiatrie, Urban &Fischer, 1. Auflage (2007)

Buchta, Höper, Sönnichsen: Das Hammerexamen, Elsevier, 2. Auflage (2008)

Böcker, Denk, Heitz, Höfler, Kreipe, Moch: Pathologie, Urban &Fischer, 5. Auflage (2012)

Jänicke, Grünwald, Brendler: Handbuch Phytotherapie, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 1. Auflage (2003)

Pahlow: Das große Buch der Heilpflanzen, Bechtermünz Verlag, 1. Auflage (2001)

Mayatepek: Pädiatrie, Urban &Fischer, 1. Auflage (2007)

Hahn, Ströhle, Wolters: Ernährung, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 3. Auflage (2016)

Zuletzt aktualisiert: 30-04-2024