A.Vogel Suche

Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.

Arnika, Bergwohlverleih

Arnica montana L.

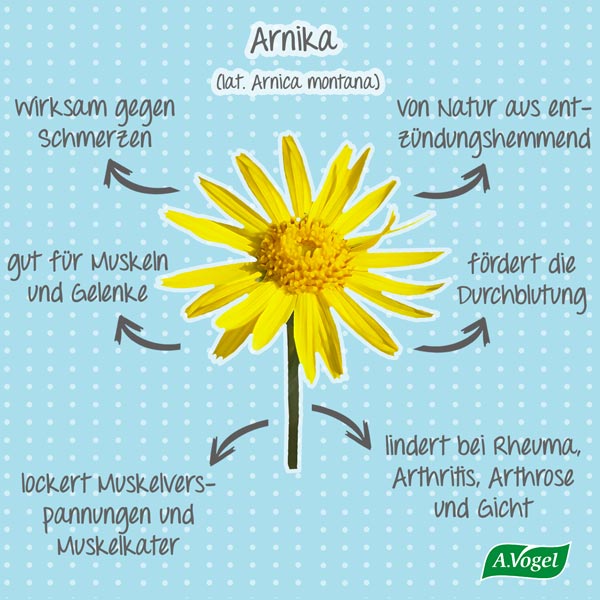

Seit Jahrhunderten ist die Bergarnika (Arnica montana) als Heilpflanze bekannt. Dass die strahlend gelbe Blume bei Rheuma-Schmerzen, Arthritis, Arthrose und Gicht hilft, wurde schon früh erkannt. Was die Pflanze so wertvoll macht und warum sie Schutz braucht.

Autorin: Andrea Pauli, u.a.

Arnika gilt als traditionelles Heilmittel, vor allem bei körperlichen Traumata. Da sie stark gefährdet ist, setzt man auf gezielte Anbauprojekte und Ansiedlungsmassnahmen.

- Medizinische Anwendung

- Wirkung und Darreichung

- Wirkt Arnika entzündungshemmend?

- Mögliche Nebenwirkungen

- Wo wächst die Arnika?

- Wildpflanze unter Naturschutz

- Arnika-Umweltaspekte

- Projekte statt Raubbau

- Nachhaltigkeit und biologischer Anbau

- Anbau und Zuchterfolge

- Botanik

- Geschichte

- Was bedeutet der Name Arnika?

Indikationen gemäss Herbal Medicinal Product Committee (HMPC): Linderung von Prellungen, Verstauchungen und lokalisierten Muskelschmerzen.

Indikationen gemäss European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP): Behandlung von Prellungen, Verstauchungen, Entzündungen durch Insektenstiche, Zahnfleischentzündungen (Gingivitis), Apthen/ aphthöse Geschwüre und symptomatische Behandlung von rheumatischen Beschwerden.

Massgeblich an den Arnika-Wirkungen beteiligt ist Helenalin und dessen strukturell verwandte Verbindungen. Für diese Verbindungen wurden u.a. antiseptische, entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkungen nachgewiesen. Weitere wirksame Inhaltsstoffe sind Flavonoide, Caffeoylchinasäuren, Polyacetylene und ätherisches Öl. Basis von Fertigarzneimitteln sind entweder ölige Auszüge der Blüten (z.B. in Salben), Tinktur (mit 70-prozentigem Alkohol) aus Blüten (z.B. für Umschläge) oder alkoholische Auszüge der Ganzpflanze (in Salben, Gels und Flüssigkeiten zur äusserlichen Anwendung). Die Wirkungsweise der Heilpflanze ist ähnlich wie bei synthetischen Arzneimitteln: Die Inhaltsstoffe unterdrücken die Entzündung in einem frühen Stadium. Die Pflanze wird deshalb vor allem bei rheumatischen Beschwerden wie Arthrose, Arthritis und Gicht mit grossem Erfolg eingesetzt.

- In Studien konnte belegt werden, dass die Heilpflanze Arnika montana über ähnliche Mechanismen wie Kortison verfügt, um Entzündungsprozesse einzudämmen und Schmerzen zu lindern.

- Immer häufiger verwenden heutzutage auch Ärzte der klassischen Medizin pflanzliche Arzneimittel, um die Schmerzen zusätzlich zu lindern und die Einnahme von synthetischen Medikamenten zu reduzieren. Pflanzliche Arzneimittel stossen wegen geringer Nebenwirkungen auf hohe Akzeptanz.

Immer schön verdünnen

Weithin bekannt ist Arnika als homöopathische «Erste-Hilfe-Arznei» bei Prellungen, Quetschungen, Stürzen etc. Wer von der Einnahme homöopathischer Globuli auf eine generelle «Verzehrbarkeit» der Heilpflanze schliesst, liegt allerdings falsch. Arnikablüten z.B. mittels Teeaufguss zu sich zu nehmen, ist keine gute Idee – denn bestimmte Inhaltsstoffe (z.B. Sesquiterpenlactone) sind in hohen Konzentrationen giftig. Arnika-Mittel dürfen folglich nur verdünnt und äusserlich zur Anwendung kommen. Für Umschläge: Tinktur drei- bis zehnfach verdünnen. Für Mundspülungen: zehnfach verdünnen.

Arnika-Zubereitung Teeaufguss: 2 g Arnikablüten mit 100 ml heissem Wasser übergiessen, 5 bis 10 Minuten ziehen lassen, abseihen, abkühlen lassen. Tücher damit tränken und als Umschlag auf betroffene Körperstellen auflegen.

- Die Arnika ist bekannt als „Nothelferpflanze", die überall dort eingesetzt wird, wo es weh tut.

- Heute sind sich Experten einig: In der Therapie von rheumatischen Muskel- und Gelenkbeschwerden nimmt die Arnika einen unverzichtbaren Platz ein.

- Das hochkonzentrierte Gel aus frischen Arnica-montana-Blüten lindert Schmerzen, wirkt entzündungshemmend sowie abschwellend.

- Es wird äusserlich an den betroffenen Stellen angewendet, um Entzündungen und Schmerzen lokal zu bekämpfen. Das gilt insbesondere auch für rheumatische Beschwerden.

Aufgrund des in Arnika enthaltenen Helenalins kann es zu Kontaktallergien, z.B. in Form von Hautausschlägen kommen. Wer gegen Korbblütler (Asteraceae) allergisch ist, meidet Arnika am besten ganz. Wichtig: Arnikablüten-Zubereitungen dürfen nur auf unverletzte Haut aufgetragen werden, also keinesfalls auf offene, blutende Wunden! Während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte man auf Arnikapräparate verzichten. Von einer Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren wird wegen mangelnder Erkenntnisse abgeraten.

ANZEIGE

- Die mehrjährige Arnika gedeiht auf kalkarmen, sauren Böden im lichten Nadelwald, auf Moor- und Heideböden sowie auf ungedüngten Bergwiesen in einer Höhe zwischen 600 und 2700 m. Sie ist in Skandinavien, Nordportugal, Spanien, Norditalien und den Balkanländern anzutreffen, aber auch in Südrussland und Mittelasien. In südlichen Breiten kommt sie nur in Höhenlagen vor.

- Grosse Bestände wildvorkommender Arnika sind wegen intensiver Sammlung und Überdüngung selten geworden, weshalb sie in die Liste der gefährdeten Pflanzenarten aufgenommen und durch das Artenschutzabkommen von Washington 1981 unter besonderen Schutz gestellt wurde. Im Alpenraum ist das Sammeln der Blüten untersagt.

Arnika bietet verschiedenen Insekten Nahrung: Schmetterlinge suchen vorwiegend Nektar in den Blüten, Käfer fressen Pollen. Wo Arnica montana gedeiht, ist also die biologische Vielfalt (Biodiversität) nicht weit. Denn Magerrasen sind bevorzugtes Habitat der bekannten Heilpflanze und bieten wertvollen Schutzraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten. So weit der Idealzustand. Leider macht Arnika sich zunehmend rar. Das hat mehrere Gründe. Wer als Heilpflanze so populär ist, muss natürlich damit rechnen, eifrig geerntet zu werden. Das geschah in der Vergangenheit nicht immer sachkundig-ressourcenschonend. Man spricht von «Übernutzung».

Zudem wird der Lebensraum immer knapper respektive ungeeigneter. Trockene Sommer verschärfen die ungute Situation. In einem Teil der Arnika-Lebensräume wurde die Grünlandnutzung intensiviert. Und da reagiert die Heilpflanze sehr empfindlich: «Fette» Böden infolge intensiver Düngung sind ihr ein Graus. Denn Arnika gedeiht am besten auf lockeren, nährstoffarmen, gut durchlüfteten Böden mit ausgeglichener Wasserzu- und -abfuhr und mit einem pH-Wert im leicht sauren bis neutralen Bereich. Arnica montana hat es also schwer; die Bestände gehen kontinuierlich zurück. Darum steht die Wildpflanze heute in Deutschland, Frankreich und weiteren Ländern unter Naturschutz und darf nicht mehr einfach so gesammelt werden. In der Schweiz gelten kantonal unterschiedliche Regularien. Vollständig geschützt ist die Wildpflanze u.a. in Appenzell Innerrhoden, teilweise geschützt z.B. im Kanton Obwalden. Auch das Artenschutzabkommen von Washington nahm die Pflanze 1981 in die Liste der gefährdeten Pflanzenarten auf und stellte sie so unter besonderen Schutz.

Gele, die den Wirkstoff Diclofenac enthalten, werden gerne bei allerlei Schmerzzuständen verwendet. Arnikazubereitungen sind in jedem Fall die umweltfreundlichere Variante. Denn Diclofenac gehört zu den Arzneistoffen, die ein hohes Potenzial haben, Umweltorganismen zu schädigen, und kann z.B. Nierenschäden bei Fischen hervorrufen, fanden schwedische Forscher heraus. Doch wie kommt der Wirkstoff überhaupt ins Wasser? Er wird vom menschlichen Körper nur zur Hälfte genutzt; die andere Hälfte wird über den Urin wieder ausgeschieden oder gelangt übers Duschwasser in die Umwelt – trotz moderner Klärtechnik.

Nicht zu unterschätzen ist auch der Einfluss des Klimas. Speziell die Bestände in tiefen Lagen geraten unter Druck. Sollte sich der Trend zu höheren Temperaturen und geringeren Niederschlägen in der Vegetationsperiode festigen oder sogar verstärken, so sind die Arnikabestände der Tieflagen an trockenen Standorten vom vollständigen Erlöschen bedroht, befürchten Fachleute. Heute stehen Weltweit in Drogerien und Apotheken zahllose Arnika-Heilmittel bzw. -Kosmetika im Regal. So schlimm kann es also doch nicht sein mit dem Rückzug der Pflanze, oder? Nun, es gibt durchaus noch wilde Vorkommen, vor allem in Süd- und Südosteuropa. Glücklicherweise hat man dort mittlerweile erkannt, dass Raubbau der Gegenspieler einer einträglichen Lebensgrundlage ist. Projekte zur nachhaltigen Landnutzung z.B. im rumänischen Apuseni-Gebirge, sind äusserst begrüssenswert und sollten noch weitere Nachahmer finden. Generell unterliegt der internationale Handel mit Arnika bestimmten Auflagen und Richtlinien.

In Deutschland beschäftigen sich mehrere Projekte damit, Arnikabestände da gezielt zu unterstützen, wo sie noch vorhanden sind bzw. da wieder anzusiedeln, wo sie ehedem verbreitet waren. Die Experten sprechen dabei von «Potenzialräumen». Wobei das Potenzial der Pflanze nicht immer ganz den Wünschen der Wissenschaftler entspricht: Arnika vergreist über die Jahrzehnte. Die gelbblühende Pflanze braucht einen gewissen «Stress», um vital zu bleiben. Es müssen sich also Arnika-Samen finden, die noch nicht (aufgrund Vergreisung) steril sind. Wichtig auch: Die Samen müssen weit genug über eine gewisse Fläche verteilt gewesen sein, um genetisch ausreichende Unterschiede aufzuweisen (je grösser der Genpool, desto geringer die Inzuchteffekte).

Und dann geht's los: Die gesammelten Samen werden (u.a. in botanischen Gärten) angezogen; vielfach entwickeln die Wissenschaftler eigens Verfahren dazu. Sind die Jungpflanzen (nicht älter als drei Monate) bereit, setzt man sie an spezifizierten Orten ein. Es wird auch schon zeitig beweidet, damit die Pflanzen genug Luft und Licht zum Wachsen haben.

Andere Methode: Samen werden auf Flächen mit gutem Bestand geerntet und auf spärlich bewachsenen Arealen wieder ausgesät. Solche Ansiedlungsmassnahmen sind ziemlich komplex, erfordern viel Fachwissen und eine Menge Vor- und Nachbereitung. Doch es scheint sich zu lohnen: Die Arnika-Populationen haben sich erfreulich vervielfacht, berichten Beteiligte dieser Projekte, z.B. im Frankenwald, im Osterzgebirge, in Potsdam, Osnabrück und Regensburg. Bei der Schweizer Agrarforschungseinrichtung Agroscope läuft bis 2025 ein Projekt zur Arnika-Saatgutsammlung. Verteilt ist die Sammlung auf sechs Kantone (VS, VD, BE, UR, TI, GR), auf Höhen zwischen 1400 und 2400 Metern. Damit wird eine grosse genetische Vielfalt ermöglicht. Vier genetische Varianten wurden bereits in Pflanzerden mit je fünf unterschiedlichen pH-Werten ausgesät und mittels einer speziellen Analysemethode untersucht. Die Methodik hat gut funktioniert; darum sollen 2023 alle 94 gesammelten Varianten auf diese Weise getestet werden.

Arnika-Verarbeitung in Roggwil

Lange Zeit galt Arnika als nicht kultivierbar. Doch heute kann man sie (biologisch) anbauen, und dies ist ein weiteres Standbein, um die wertvolle Heilpflanze für nachfolgende Generationen zu erhalten. Züchterische Bemühungen brachten die Sorte «Arbo» hervor, die für den Feldanbau geeignet ist. Sie entspricht auch den Arzneibuchvorgaben. Eine weitere eingetragene Sorte ist «Arvita». Versucht wird zudem, Subspezies zu züchten (Arnica montana atlantica), die ein geringeres Allergiepotenzial besitzen.

Frühere Anbauversuche waren übrigens nicht ertragreich genug, so dass pharmazeutische Firmen sogar auf die nordamerikanische Wiesenarnika, Arnica chamissonis, auswichen, die sich leicht kultivieren lässt. Allerdings hat die Wiesenarnika viel weniger wirksamkeitsbestimmende Inhaltsstoffe als die Bergarnika.

Die Arnika ist eine krautige, mehrjährige Pflanze. Aus dem kriechenden Wurzelstock entwickelt sich im ersten Jahr die Grundrosette mit vier bis sechs oval-lanzettlichen, ungestielten, oberseits behaarten Blättern mit ausgeprägten Längsnerven. Im zweiten Jahr folgt der bis 50 cm hohe, drüsig behaarte Stängel mit einem - selten bis drei - kreuzgegenständig angeordneten Paar lanzettlicher Blätter.

Die Blütenkörbchen mit einem Durchmesser von 6 bis 8 cm stehen immer endständig, wobei die Pflanze manchmal nur eine Blüte ausbildet, oft jedoch in den Achseln der oberen Blattpaare blütentragende Seitentriebe ausbildet. Die Blüten sind dotter- bis orangegelb und duften charakteristisch angenehm. Die Röhrenblüten sind zwittrig, die 15 bis 25 weiblichen Zungenblüten stehen unregelmässig zurückgebogen, was der ganzen Pflanze ein zerzaustes Aussehen verleiht.

Die Früchte bilden einen borstig behaarten, gelblichen Pappus aus, der ihre Verbreitung fördert. Die Pflanze vermehrt sich auch vegetativ über kurze Wurzelausläufer.

Verwechslungen mit anderen gelbblühenden Korbblütlern können vermieden werden, wenn man auf die Grösse der Blüten, den Duft und die Blattstellung achtet. Von Arnica montana gibt es zwei Unterarten: ssp. montana und ssp. atlantica A. BOLOS. Beide Unterarten lassen sich anhand der Grösse und Form der Blätter unterscheiden.

Die Blütezeit ist von Juni bis Juli.

Die ersten schriftlichen Überlieferungen von Arnika (Arnica montana) reichen nur bis zum Mittelalter zurück. Erstaunlicherweise wird die Pflanze bei den antiken Ärzten und Kräuterbuch-Autoren noch nicht erwähnt, obwohl die Arnika bis an den Pyrenäen-Südfuss, im nördlichen Portugal, Norditalien, Kroatien und Moldawien anzutreffen ist. Die früheste bekannte Abbildung von Arnica montana findet sich im Kräuterbuch von Matthiolus aus dem Jahre 1558, allerdings unter dem Namen „Alisma", wie die Pflanze auch in späteren Kräuterbüchern genannt wird.

Ein Hinweis auf die Bezeichnung "Arnica" erscheint erstmals 1625 in der von Caspar Bauhin bearbeiteten Ausgabe des Kräuterbuches des kurpfälzischen Leibarztes Johann Jakob von Bergzabern, genannt Tabernaemontanus. Er schrieb: „von den Medici Arnica genannt“ und erwähnt die bis heute übliche medizinische Verwendung der Pflanze: „Sie diene denen, die hoch herunter gefallen seien oder sich sonst etwa mit Arbeit verletzt haben.“

Die grösste Bedeutung mass man der Arnika im 18. Jahrhundert bei, wo sie in der entstehenden wissenschaftlichen Medizin zum Gegenstand zahlreicher Dissertationen wurde. Bereits da wird darauf hingewiesen, „dass bei der Anwendung der Arnika darauf zu achten sei, dass sie ein in kleinen Dosen schnell wirkendes Arzneimittel sei, was man allzeit mit grosser Vorsicht zu gebrauchen habe“. So gehört die Arnika zu denjenigen Pflanzen, die für Samuel Hahnemanns Idee von den kleinen Gaben und so für die Entwicklung der Homöopathie von entscheidender Bedeutung waren. Bis heute erfährt die gesamte Pflanze im homöopathischen Bereich eine breite Anwendung für zahlreiche Indikationen, während sie in der Pflanzenheilkunde nur äusserlich eingesetzt wird. Schon Goethe schätzte diese Pflanze sehr und liess sich einen Arnikatee zubereiten, wann immer er stenokardische Beschwerden aufgrund seiner altersbedingten Koronarsklerose verspürte.

Herkunft und Bedeutung sowohl des lateinischen als auch des deutschen Namens sind bis heute nicht geklärt und Gegenstand von Spekulationen.

- Der Name „arnich" erscheint zum ersten Mal bei Matthiolus im 14. Jahrhundert. „Arnich" soll aus dem Französischen stammen und „sich schützen, wappnen" (vgl. Harnisch) bedeuten. Vielleicht ist dieses Wort arabischen Ursprungs, wie viele mit „a" oder „al" beginnende Worte.

- Es könnte sich auch um eine Ableitung vom griechischen Ptarmica handeln, was „zum Niesen anregen" heisst. Immerhin wurde das Pflanzenpulver früher häufig als Schnupftabak verwendet und auch geraucht. Nicht umsonst heisst die Pflanze auf englisch mountain tobacco und in Spanien nennt man sie tabaco de montaña, tabaco borde, flor de tabaco, estabaco oder tabaco-dos-vosges.

- Einzig das von Linné übernommene Epitheton „montana" ist klar, es bezieht sich auf mons, den Berg, und verweist auf den Standort.

Als „Arnica montana“ ist die Pflanze erstmals in seinem 1753 erschienenen Werk „Species Plantarum“, mit dem die klassische Taxonomie beginnt, aufgeführt.

Interessant ist, dass diese Pflanze unter ihrer wissenschaftlichen Bezeichnung „Arnica“ international bekannter ist als unter ihrem jeweiligen landessprachlichen Namen. Die deutsche Bezeichnung „Bergwohlverleih“ ist den wenigsten bekannt und hinsichtlich ihrer Herkunft ebenfalls ungeklärt. Ob Wohlverleih etwas mit „Wolf“ oder mit „Wohl für allerlei“ zu tun hat ist ungewiss. Ersteres wäre verständlicher, denn die Pflanze wird als die Besiegerin der Wolfskräfte dargestellt. Im Volksmund wird sie bis heute Wolferley oder Wolfstöterin genannt. Im alten germanischen Mythos vom Fenriswolf bedroht dieser die reinen Lebenswirkungen der Sonne resp. möchte er das Sonnenhafte in uns verfinstern. Ob die Arnikapflanze den Wolf zu töten vermag, können wir heute nicht mehr prüfen. Weidetiere – mit Ausnahme der Ziege – vertragen die Pflanze nicht und es wurden schon viele Vergiftungen durch sie beobachtet.