A.Vogel Suche

Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.

Blut – der Treibstoff unseres Körpers

Und wie man das Blut gesund hält

Die rote Flüssigkeit versorgt den Körper mit allen lebenswichtigen Dingen, transportiert Abfallstoffe ab, verschliesst Wunden und bekämpft gefährliche Eindringlinge.

Text: Gisela Dürselen

- Warum ist das Blut rot?

- Woraus besteht Blut?

- Blutgruppensyteme und Antigene

- Krankheitsanfälligkeiten erkennen?

- Richtige Ernährung für gesundes Blut

- Reinigende Effekte

- Negative Auswirkungen auf das Blut

- Anämie im Alter

- Eisenmangel im Blick behalten

- Was das Blutbild aussagt

- Chemische Belastungen feststellen

Beim Menschen ist das Blut rot – wobei sich die Farbe je nachdem, wie viel Sauerstoff darin gebunden ist, etwas ändern kann. Darum ist das sauerstoffreiche Blut in den Arterien, die das Blut aus der Lunge in den Körper transportieren, hellrot. Das sauerstoffarme und kohlendioxidreiche Blut, das die Venen zum Herz und damit zu den Lungen zurückbringen, ist deutlich dunkler und beinahe bläulich – so, wie wir es von den Hautvenen kennen. Die Rotfärbung stammt von Eisenionen, welche das Zentralatom einer komplexen Ringstruktur bilden, Häm genannt. Dieses Häm wiederum ist Bestandteil des Hämoglobins, eines Proteins, das den roten Blutkörperchen (Erythrozyten) ihre Farbe verleiht.

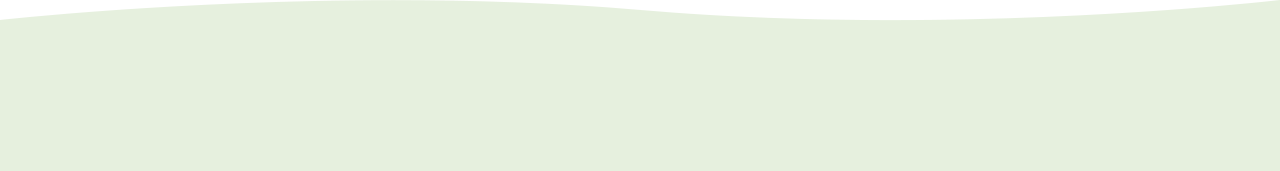

Eine Mischung aus festen und flüssigen Bestandteilen, aus Wasser, Salzen, Fetten, Zucker, Hormonen, Vitaminen und Stoffwechselprodukten sowie aus Milliarden von Eiweissen und Zellen fliesst jede Minute durch den menschlichen Körper. Abhängig von Faktoren wie Alter, Geschlecht und Gewicht werden rund 4,5 bis 6 Liter Blut vom Herzen zur Lunge gepumpt. Dort reichert es sich mit Sauerstoff an und fliesst dann über die Arterien in Organe und Peripherie – zurück strömt sauerstoffarmes Blut über die Venen.

Kleine und grössere Verästelungen, die sogenannten Blutkapillaren, verbinden die beiden Systeme. Neben dem flüssigen Anteil, dem sogenannten Blutplasma, besteht Blut aus drei verschiedenen Arten von Blutzellen:

- aus roten Blutkörperchen (Erythrozyten)

- Blutplättchen (Thrombozyten) und

- weissen Blutkörperchen (Leukozyten).

Weil sie nur begrenzt leben, werden sie ständig nachgebildet: vor allem im Knochenmark, von den sogenannten Stammzellen, die jede Minute Millionen von Blutzellen neu produzieren.

Die Grundbausteine des Blutes sind bei jedem gleich und doch existieren auch vererbte individuelle Muster. Dazu gehören Proteine auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen: Diese agieren als sogenannte Antigene und lösen im Immunsystem eine Reaktion aus, wenn sie mit anderen Proteinen in Kontakt kommen. Der 1868 in Wien geborene Hämatologe Karl Landsteiner entdeckte, dass sich nicht alle Blutarten gut miteinander mischen lassen. Er fand die Ursache in unterschiedlichen Eiweissen auf der Oberfläche von roten Blutkörperchen und klassifizierte sie in seinem System der vier Blutgruppen A, B, AB und 0.

Wer zum Beispiel die Blutgruppe A hat, besitzt das Antigen A; die Blutgruppe 0 hingegen hat keines der beiden Antigene A und B. 1930 wurde Landsteiner für seine Entdeckung der Nobelpreis für Medizin verliehen. Zehn Jahre später fand er bei Rhesusaffen ein weiteres Protein auf der Oberfläche roter Blutkörperchen und bezeichnete es als Rhesusfaktor (RhD). In Mitteleuropa besitzen die meisten Menschen dieses Eiweiss und sind darum RhD-positiv.

Bis heute ist Landsteiners Einteilung die weltweit bekannteste und wichtigste. Doch inzwischen existieren insgesamt 45 solcher Blutgruppensysteme mit über 360 entdeckten Antigenen, sagt Dr. Michael Daskalakis, Privatdozent und Leitender Arzt an der Universitätsklinik für Hämatologie und das hämatologische Zentrallabor am Inselspital Bern. In Mitteleuropa sind die Blutgruppen A RhD-positiv und 0 RhD-positiv am häufigsten. Mit einem Anteil von 6 Prozent ist die Blutgruppe 0 RhD-negativ eher selten. Die seltenste Blutgruppe in Mitteleuropa ist mit circa 1 Prozent die Blutgruppe AB RhD-negativ

Wissenschaftler vermuten, dass Blutgruppen wie auch weitere individuelle Muster im Blut eines Menschen womöglich die Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten beziehungsweise die Resistenzen beeinflussen. 2020 erschien dazu in der Fachzeitschrift «Cell» eine Studie unter der Leitung der Universität Montréal. Die Analyse der DNA des Blutes von über 700 000 Personen aus fünf Bevölkerungsgruppen von Europa bis Südasien ergab bei Nicht-Europäern 100 Mutationen, welche bei Menschen mit europäischer Abstammung nicht vorkommen. Ausserdem sollen Mücken besonders diese Blutgruppe gern haben.

Bei Personen mit südasiatischer Herkunft zum Beispiel wurde eine Mutation des Gens Interleukin-7 festgestellt. Dieses erhöht die Anzahl der weissen Blutkörperchen, die womöglich gegen bestimmte Arten von Infektionen schützen könnten. Vom Verstehen der Zusammenhänge erhoffen sich die Wissenschaftler, künftig Krankheits-Anfälligkeiten besser vorhersagen und auch Therapien verbessern zu können.

Für die Gesunderhaltung des Blutes gelten laut Dr. Daskalakis die gleichen Regeln wie für die Prävention anderer Krankheiten: «Sich möglichst abwechslungsreich ernähren, auf verarbeitete Fertigkost mit Stabilisatoren verzichten und Mahlzeiten frisch und wenn möglich aus lokaler Produktion zubereiten.» Wenn medizinisch nicht notwendig und therapeutisch nicht überwacht, spricht sich Dr. Daskalakis gegen eine präventive und regelmässige Nahrungsmittelergänzung mit Vitaminen und anderen Nährstoffen aus. «Diese helfen nicht, gesünder und länger zu leben, sondern können unter Umständen sogar schaden. In jeder Tablette sind beispielsweise Stabilisatoren – und keiner weiss, was eine Einnahme auf Dauer im Körper des Menschen bewirkt.»

Verschiedenen Studien zufolge kann Blut durch ganz einfache Dinge gezielt positiv beeinflusst werden – zum Beispiel durch Gewürze. Zimt und andere Gewürze sollen demnach den Blutzucker senken und Cayennepfeffer dank seines Wirkstoffs Capsaicin einer Verklumpung des Blutes entgegenwirken. Knoblauch soll den Blutdruck senken, und Ingwer steht in dem Ruf, das Immunsystem zu stimulieren. Laut eines Laborberichts des Leibniz-Instituts für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München 2023 aktivieren bereits kleine Mengen eines scharfen Ingwerbestandteils die weissen Blutkörperchen.

Für die Reinigung des Blutes von Abfall- und Giftstoffen sorgen Entgiftungsorgane wie Leber und das Lymphsystem, vor allem aber die Nieren. Um die Ausscheidungsorgane bei ihren Aufgaben zu unterstützen, empfiehlt der Schweizer Kneipp-Verband ein bis drei Kurtage mit zwei bis drei Heilpflanzen in Form von Tee oder Frischpflanzensaft: Brennnessel wirke blutbildend und reinigend sowie harnstoffabbauend; Löwenzahn unterstütze Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse; Birke entwässere, ohne die Nieren zu reizen. Bewegung, salzarme Kost und genügend Flüssigkeit unterstützen den Effekt.

Alfred Vogel erinnert in seinem Buch «Der kleine Doktor» an die einstige Gepflogenheit, jedes Frühjahr eine sogenannte Blutreinigungskur durchzuführen. Zwar gelte diese Bezeichnung als laienhaft. Doch indem eine solche Kur die Funktionen von Darm, Leber, Magen und Niere anrege, bewirke sie auch eine Art der Reinigung. Zur Frühjahrskur sei es besonders auf dem Lande üblich gewesen, morgens und abends einen mit etwas Honig gesüssten Tee zu trinken, der aus frischen Blättern und Blüten von Brombeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Spitzwegerich und wenn möglich auch Schlüsselblumen bestand.

Dass der Lebensstil fürs Blut eine Rolle spielt, belegt unter anderem eine 2019 im «Journal of Clinical Laboratory Analysis» veröffentlichte Studie: Taiwanesische Wissenschaftler analysierten dafür das Blut von 3189 männlichen, chinesischen Stahlarbeitern und fanden heraus, dass sich Rauchen, Schlafmangel, Schichtarbeit und Fettleibigkeit in signifikanter Weise negativ auf die Anzahl der verschiedenen Blutzellen auswirken.

Auch Stress beeinflusst nachweislich das Blut und damit verschiedene Körperfunktionen: Stresshormone im Blut lassen die Gehalte von Zucker und Fetten, Entzündungsmarker, Herzfrequenz und Blutdruck steigen und aktivieren das Gerinnungssystem des Blutes. Wenn einem sprichwörtlich «das Blut in den Adern stockt», stellt sich der Körper auf Flucht und Kampf ein. Diese Reaktion hatte entwicklungsgeschichtlich das Ziel, den Organismus kurzfristig mit Energie zu versorgen und ihn bei Verletzungen vor starken Blutungen zu schützen. Ein solcher Zustand war einst immer nur vorübergehend – heutzutage ist Stress oft chronisch. Werden vermehrte Fette, Entzündungsstoffe und Gerinnungsfaktoren im Blut zum Dauerzustand, können sie das Herz-Kreislauf-System insgesamt schädigen und Diabetes befördern.

Blut verändert sich auch im Laufe eines Lebens: Eine 2021 im «British Journal of Haematology» erschienene Studie mit fast 900 000 Patienten ergab, dass die Konzentration des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin bei Frauen und Männern zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben steigt und sinkt. Mit dem Alter sinkt die Konzentration bei beiden Geschlechtern, so dass sich die Werte ab dem 60. Lebensjahr annähern und dann bis zum 90. Lebensjahr angleichen – und sich dabei einem Wert annähern, der die Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für eine Blutarmut (Anämie) erfüllt.

Eine Blutarmut bei alten Menschen ist laut der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG) behandlungswürdig: Sie könne zu physischen und kognitiven Einschränkungen führen und einen Einfluss auf Lebensqualität und sogar Sterblichkeit haben.

Frauen vor der Menopause sind häufiger als Männer von Blutarmut betroffen. Diese ist meist durch Eisenmangel bedingt. Eisen ist aber ein wesentlicher Bestandteil des Hämoglobinmoleküls und damit wichtig für den Sauerstofftransport im Blut. Eine 2022 in «Nutrient» veröffentlichte polnische Übersichtsstudie empfiehlt unter den nichttierischen Lebensmitteln den Verzehr von grünem Blattgemüse und Hülsenfrüchten gegen Eisenmangel. Unterstützt werden könne die Wirkung, wenn sie zeitgleich mit Nährstoffen wie Vitamin C verzehrt werden, welche die Bioverfügbarkeit von Eisen verbessern.

Auch Vitamin D soll einigen Studien zufolge die Eisenabsorption erhöhen. Andererseits gibt es der polnischen Übersicht zufolge auch einige Hemmstoffe für die Eisenabsorption, etwa Phytate aus der Kleie von Getreide, Kalzium sowie Polyphenole aus den Randschichten von Obst, Gemüse und Getreide.

Führt der Arzt eine Blutbildanalyse durch, dann untersucht er die Anzahl an Leukozyten, Erythrozyten und Thrombozyten, was der sogenannten kleinen Blutbildanalyse entspricht. Bei einem grossen Blutbild oder dem sogenannten Differenzialblutbild werden zusätzlich die verschiedenen Untergruppen der Leukozyten, wie Granulozyten, Monozyten, Lymphozyten, eosinophile und basophile Zellen bestimmt.

Wer keine Beschwerden hat und sich rundum gesund fühlt, braucht laut Dr. Daskalakis keine Untersuchung seines Blutbildes. «Es gibt in Bezug auf das Blutbild keine Vorsorge wie bei bestimmten Krebsarten, die ab einem bestimmten Alter empfohlen wird.»

Das kleine Blutbild, das meist zuerst gemacht werde und bei dem nur die drei Arten von Blutzellen analysiert würden, könne die Frage beantworten, ob eine oder mehrere der drei Blutzellreihen in zu hoher oder zu geringer Anzahl vorliegen. Wenn das Ergebnis der Blutzellenanalyse beim kleinen Blutbild diesbezüglich auffällig ist, fordert der Arzt in der Regel ein grosses Blutbild nach.

Damit wird die Anzahl der verschiedenen Untergruppen der weissen Blutzellen untersucht, sagt Dr. Daskalakis. Je nach Ergebnis könne dies zum Beispiel den Verdacht auf eine bakterielle Infektion erhärten oder in Richtung einer bestimmten Blutzellenerkrankung weisen.

Bestandteil eines medizinisch standardisierten Blutbildes ist damit die Analyse der Blutzellen, die 45 Prozent des Blutvolumens ausmachen. Andere Ergebnisse wie Blutzucker, Cholesterin, Organwerte und Vitaminspiegel sind sogenannte Serumwerte. Diese werden bei Infektionen und Beschwerden sowie einem medizinisch relevanten Verdacht gemacht. Wenn sich zum Beispiel jemand ständig müde fühlt und schlecht Luft bekommt, ist laut Dr. Daskalakis eine Anämie die mögliche Ursache. Ergebe das kleine Blutbild dann einen entsprechenden Befund, also einen Mangel an roten Blutkörperchen, könne bei der Anämie häufig weitergehend zwischen vergrösserten roten Blutkörperchen, welche auf einen Vitamin-B12- oder Folsäure-Mangel hindeuten, oder verkleinerten roten Blutkörperchen, welche auf einen Eisenmangel hinweisen, unterschieden werden.

Auch über eine Belastung mit Chemikalien können Blutanalysen Aufschluss geben: Bei der Pilotphase einer aktuellen Schweizer Gesundheitsstudie wurden in den Kantonen Bern und Waadt bei 789 gesunden Erwachsenen von 20 bis 69 Jahren Blut- und Urinproben entnommen und auf Substanzen wie Blei, Quecksilber, ausgewählte per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) und das Pflanzenschutzmittel Glyphosat untersucht. Die Werte waren vergleichbar mit europäischen Nachbarländern, wobei die Belastung mit Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) dem Bundesamt für Gesundheit zufolge in allen Ländern gesundheitlich relevant ist.

Perfluoroctansulfonsäure gehört zur Gruppe der PFAS-Chemikalien und wurde bis auf wenige Ausnahmen vor mehr als zehn Jahren in der EU und der Schweiz verboten. Vorher war die Chemikalie in vielen Produkten zu finden, angefangen von Verpackungen über Feuerlöschschäume bis hin zu Teppichen und Textilien. Wegen ihrer Langlebigkeit ist sie noch immer in der Umwelt und in Organismen zu finden.

ANZEIGE: